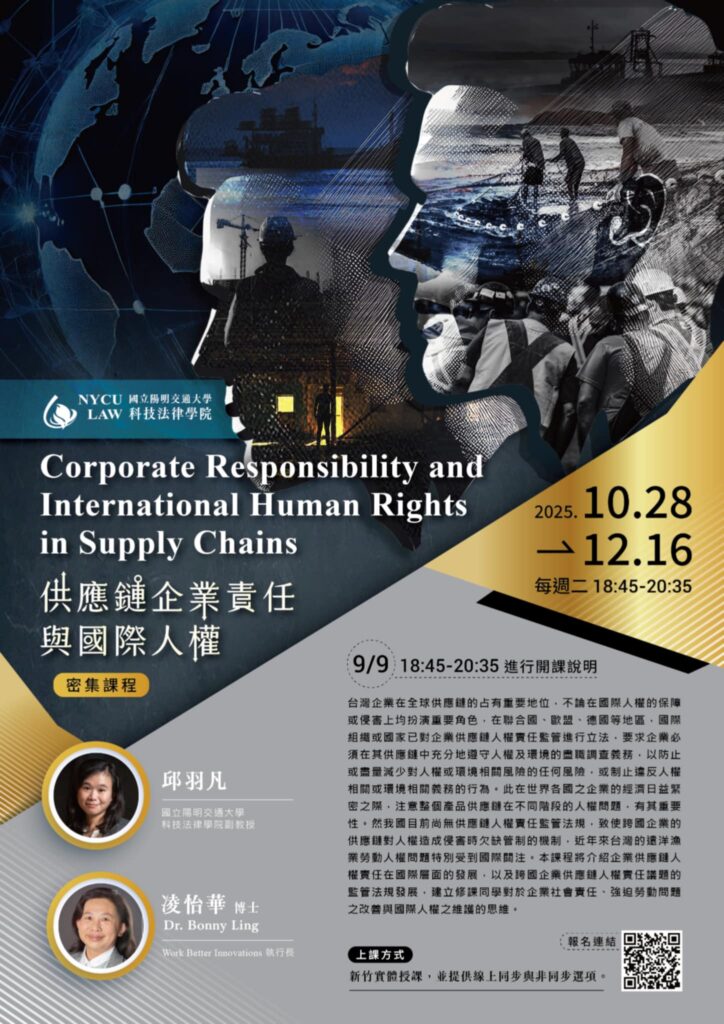

供應鏈企業責任與國際人權

修課心得(一)

作者:吳易儒(陽明交大科技法律研究所碩三)

一、課程內容

近年來聯合國、國際組織及歐盟提倡企業供應鏈人權責任的監管與立法,要求企業在其供應鏈中遵守人權及環境的盡職調查義務,以防止或盡量減少企業營運對人權與環境所生之風險。臺灣作為在國際產業供應鏈中重要的國家,目前卻尚無供應鏈人權責任監管的法規,致生跨國企業供應鏈侵害人權的風險,已是我國政府與企業目前須積極因應的議題。

有鑑於此,羽凡老師與Bonny老師共同開設「供應鏈企業責任與國際人權」課程,講述企業供應鏈人權責任在國際上的發展趨勢及相關監管法規的訂立與演進,以全球產業供應鏈密切合作的背景出發,深入淺出地探討供應鏈的國際人權議題及相關的企業責任。

二、上課方式

課程首先分別介紹「供應鏈」的概念及「國際人權」的歷史與重要文件,包含世界人權宣言(Universal Declaration of Human Rights, UDHR)、《公民與政治權利國際公約》(International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR)及《經濟社會及文化權利國際公約》(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR)的內容,並著重討論2011年聯合國人權理事會(United Nations Human Rights Council)通過之《聯合國工商企業與人權指導原則》(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs),其中內容分為「國家保護義務」、「企業尊重人權」及「提供有效救濟」三大支柱並共涵蓋31項原則,Bonny老師不僅詳細說明31項原則的內涵與案例,例如在第二支柱「企業尊重人權」中,企業應如何辨識、防免與減緩企業中的負面人權影響及人權盡職調查(human rights due diligence)涉及的範圍與發揮的功能,也連結「臺灣企業與人權國家行動計畫」闡述目前我國推行供應鏈人權保障的進度與展望。

修課心得(二)

作者:黃信翰(陽明交大科技法律研究所碩士在職專班學生)

課程內容|

當國際開始大談ESG(環境、社會及公司治理)、CSR(企業社會責任)及SDGs(永續發展目標)之際,聯合國、歐盟、德國與日本等地區的政府機關及相關國際組織,也開始著手於企業供應鏈人權責任監管進行立法或擬訂相關引導指南與計畫。目的在於要求企業在其經濟活動的過程中能確實地對供應鏈的人權及環境責任進行盡職調查的管理義務,以避免或減低人權及責任相關風險,或遏止供應鏈經濟活動中對人權與環境的相關迫害,並適當對損害予以救濟。

台灣在全球供應鏈具有舉足輕重的角色,本應在國際人權的保護中有亮眼的表現,但我國目前尚無針對接軌國際供應鏈人權責任監管訂定相關法規,致使大部分跨國企業未主動對其供應鏈人權問題研擬完整的監管機制及進行應盡的監管義務,衍生當下台灣企業仍有諸多人權侵犯的個案產生,尤其以遠洋漁業的勞工人權問題備受國際關注,並受相關國際組織的制裁。 本課程含括國際上企業與人權責任的發展、主要國家對供應鏈人權責任的監管法規發展、辨識強迫勞動指標、企業人權盡職調查規範與案例及我國外籍移工勞動人權問題等,養成修課同學對於企業社會責任全面的認識、強迫勞動指標識別與問題改善、國際勞動人權關懷與維護的人本思維,並給予我國企業供應鏈應對國際法規提早建立人權盡職調查機制以減緩衝擊的專業人才培育。

上課方式|

本課程由兩位老師聯開,主要由長期在國際組織任職的Bonny老師講授,積極參與我國勞動議題及相關法規改善的羽凡老師補充。老師課前將調查修課學生的學習歷程及工作背景,並在網上發布當週的補充教材予學生研讀,適當調整課程的難度及議題,促使學生在課堂中能充分了解課堂內容,並積極參與討論與思辯。

除課堂上的講授外,也安排兩次的學者座談:「資源剝削與強迫勞動:法律何時出現了問題?」及「技術監管:科技業全球價值鏈下的商業與人權保障」,探討國際上企業活動產生的人權問題及可能的人權保護措施。

期末小組報告佔據教學重要的一環,學生必須利用課堂上所學與來自不同職業、多元背景的組內成員選定報告題目、進行討論,同學間思維不斷激盪,以「做中學,學中做」相互成長的方式完成報告,若仍有疑惑也可與老師在線上及線下進行討論。並在小組報告後,由其他組進行評論,達到教學相長的學習過程。

非常推薦沒有勞動法規基礎,對勞動人權議題有興趣的同學修習本門課程作為人權關懷的敲門磚,或企業人資相關管理人員進修企業責任議題的實務課程。絕對都能透過老師深入淺出的講授,打開一扇以人為本的思維大門。