勞動法理論與實務

修課心得

作者 : 劉哲鯤(陽明交大科技法律研究所碩士)

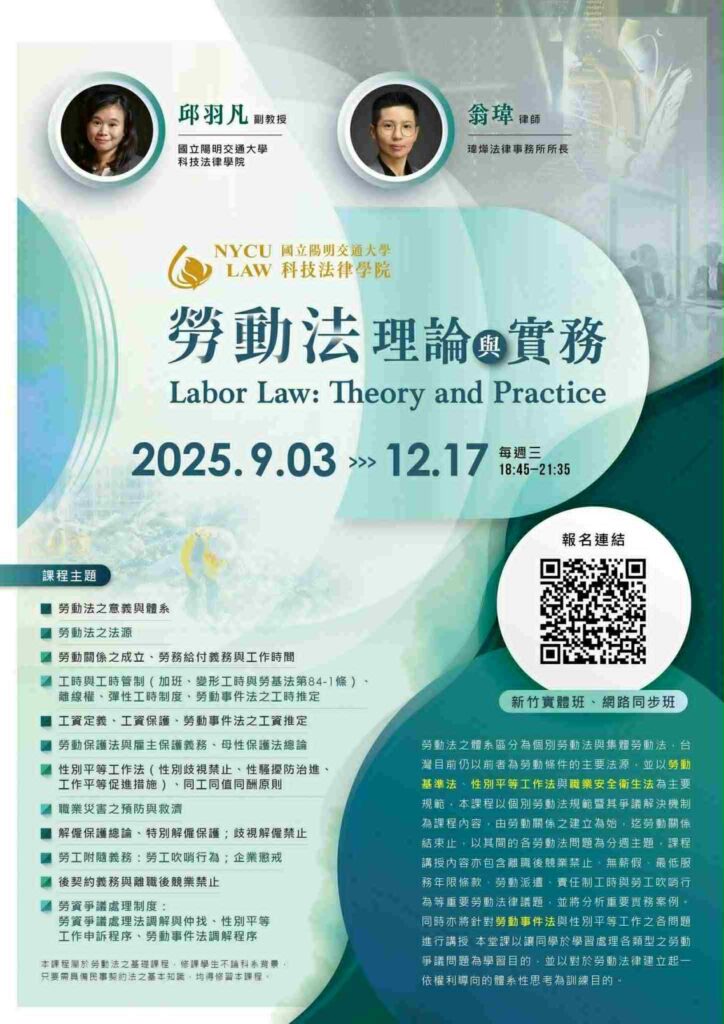

2015年交大科法學院創設第六大學群,《社會正義、性別平權與勞動權益學群》。《勞動法理論與實務》是其中一門核心課程,《勞動法理論與實務》這門課主要授課範圍是「個體勞動法」,集中在個別勞工權益的保障,也是下學期馬上要開設的《集體勞動法與勞動訴訟實務》的先修課程,二門課均為三學分,共組成本學院完整的勞動法課程學習。《勞動法理論與實務》課程兼具學理深度與實務需求,經過一學期學習後,讓我深感收穫良多。

勞動關係本身即是民事契約關係,但勞動法規卻對於民法原則作出很多調整,以達成矯正勞資雙方談判地位不對等的目的。因此,學習勞動法的本身,除了掌握勞動法規的操作外, 更重要的是培養勞工的權利意識。雖然在社會中,大家已經習慣資本主義的觀念,諸如:「市場自由」、「私法自治」等概念。然而,上述概念絕非無可挑戰。經濟成長的果實過分由資方享受,法律自應介入調整。上課過程中,羽凡老師會透過許多案例引導同學思考,民法原則在勞雇關係中是否應作適當的調整?培養同學們正確的勞動權利意識。

羽凡老師除了具有深厚的學養,也曾擔任過律師,擁有豐富的實務經驗。上課時,對於法規或實務見解深入淺出的介紹讓我嘆為觀止,老師總是能在短時間內,先勾勒出實務的運作現狀,再以學理進行補充、批判。對於法規實務見解的精準操作,不但滿足同學們實務工作需求,對於有心深入研究勞動法領域的同學,也打下堅實的基礎。本課程上課使用老師自編之講義,並補充以大量參考資料,包含專書、論文、期刊、法院判決與行政機函釋,這些資料均為上課討論的素材,以期同學在沒有任何考試的學習下仍然可以充分消化大量補充資料,奠定撰寫期末報告的基礎。

其次,本堂課的同學背景非常多元,除了碩班學生,還包括法官、律師、公司主管、工會幹部…等。多元的學生背景讓本堂課可以提供學生不同的角度思考議題。舉例而言,當老師上課對於特定判決進行批判時,專班的學長姐就能即時補充法院作出該判決的理由、背景。或是,當討論到職災案件時,在工會服務的學姊就能即時提供跨領域的科學知識。再加上羽凡老師,非常鼓勵且重視同學上課提問,課堂上總是充滿了熱烈的討論,其中也不乏不同見解的碰撞,都非常有助於同學們學習。此外,本門課之學期末均至工會中進行訪,學期中至少會舉辦二次的「勞動人權講座」,邀請知名的學者、律師或工運人士前來演講,例如曾舉辦RCA職災講座與台灣非典型勞動關係解析等講座,學者張鑫隆教授、林宜平教授與劉冠廷律師等均曾受邀前來演講,讓同學有更多交流學習的機會。

最後,本堂課修課同學在期末除了需要分組報告一個勞動法議題,與負責評論另一組的期末報告。老師會盡量讓各組報告主題錯開,盡量讓每一個重要議題,都能在期末報告被討論。透過「報告」、「評論」與「老師評論」三方面的激盪,每一個重要的勞動法議題,都能經過各種角度的思辨,被深入的討論。