全球供應鏈與勞動人權研究

研究計畫:

- 高教深耕計畫:遷移、不平等公民、批判法律研究 (2023-2027)

- 國科會計畫:全球化下供應鏈強制性盡職調查之研究—以負面人權風險之消除為中心 (2025-2028)

相關課程:供應鏈企業責任與國際人權 (課綱:111-2、112-2、114-1)

相關活動:

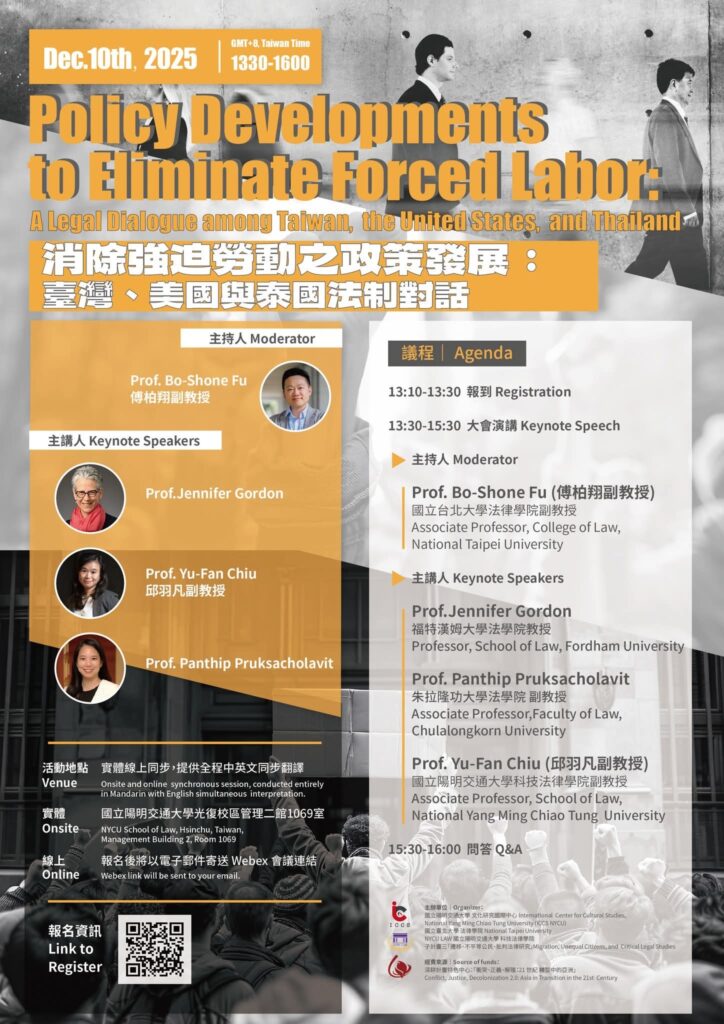

- 消除強迫勞動之政策發展:臺灣美國與泰國法制之國際對話(2025.12.10)

活動講者:

主持人 :傅柏翔副教授(國立台北大學法律學院副教授)

主講人: Prof. Jennifer Gordon, School of Law, Fordham University (美國福特漢姆大學法學院教授)、Assoc. Prof. Panthip Van Pruksacholavit副教授(泰國朱拉隆功大學法學院副教授)Assoc. 邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律學院副教授)

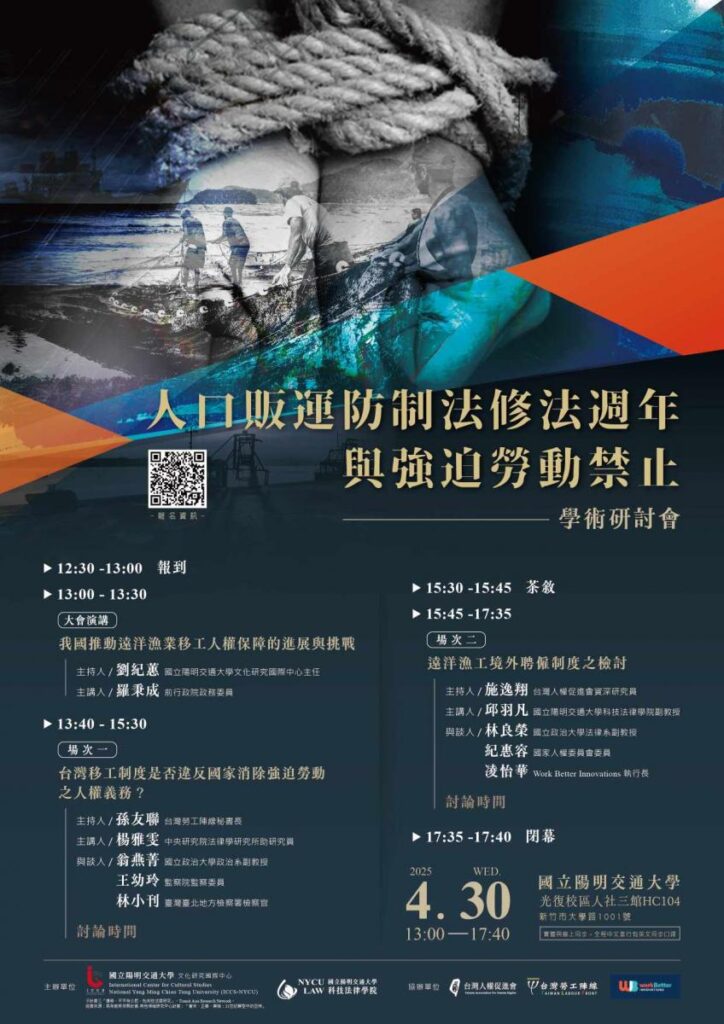

- 人口販運防制法修法週年學術研討會 (2025.4.30)

活動側記:

活動講者:

-

- 主持人:劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任、孫友聯秘書長(台灣勞工陣線協會秘書長)、施逸翔研究員(國家人權促進會資深研究員)

- 主講人:羅秉成律師(前行政院政務委員)、楊雅雯助研究員(中央研究院法律學研究所助研究員)、邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)

- 與談人:翁燕菁副教授(國立政治大學政治系副教授)、王幼鈴委員(監察院監察委員)、林小刊檢察官(台灣台北檢察署檢察官)、林良榮副教授(國立政治大學法律學院副教授)、紀惠容委員(國家人權委員會委員)、凌怡華執行長(Work Better Innovations 執行長)

活動要點:2025年適逢人口販運防制法修法滿一週年,台灣在防制強迫勞動與保障移工權益方面的進展與挑戰也備受關注,子計畫三舉辦「人口販運防制法修法週年與強迫勞動禁止學術研討會」,聚焦台灣移工制度與遠洋漁工境外聘僱機制,探討其是否符合國際人權標準。研討會邀集長期耕耘強迫勞動議題及國際人權法的專家學者與會,與實務工作者及非營利組織成員共同討論我國遠洋漁業外籍漁工的面臨的強迫勞動風險,及我國在消除強迫勞動議題上的未竟之處,同時有超過一百位實體參與及線上同步連線的與會來賓,透過各界熱烈的討論與交流,期望能共同規劃出更完善的政策藍圖與法律框架,有效杜絕強迫勞動,保障每一位在台工作的外籍移工,尤其是處於高風險環境下的遠洋漁工,都能享有尊嚴、安全且受法律保障的勞動環境,進一步鞏固台灣作為人權國家的基石。

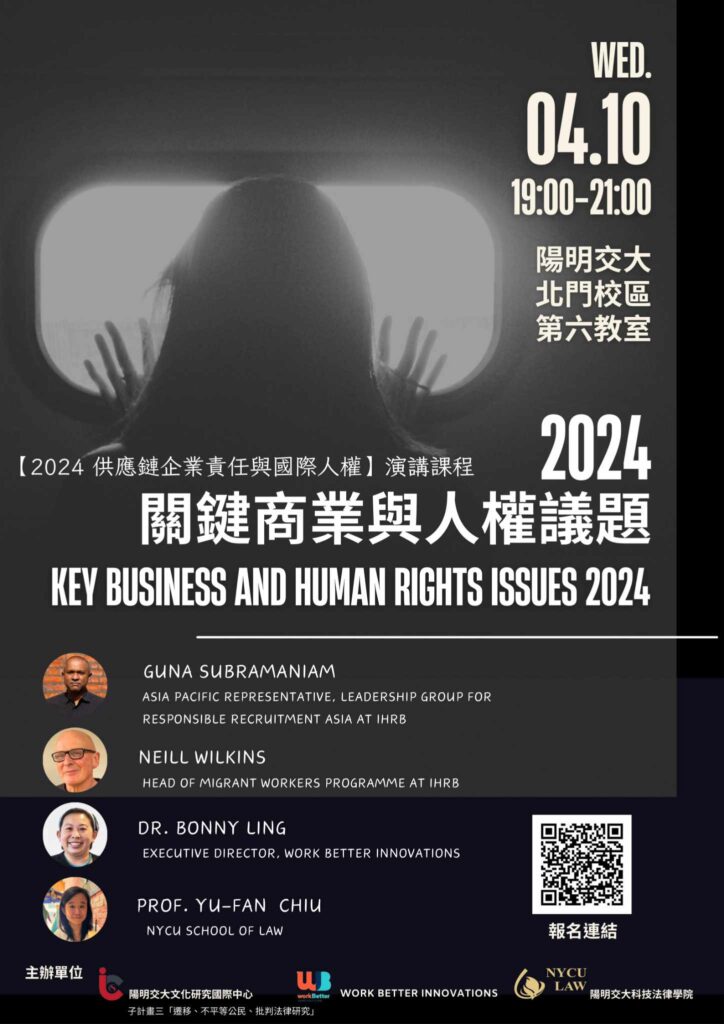

- 關鍵商業與人權議題 (2024.4.10)

活動講者:

-

- 主講人:Guna Subramaniam (Asia Pacific Representative, Leadership Group for Responsible Recruitment Asia at IHRB)、Neill Wilkins (Head of Workers Programme at IHRB)、凌怡華執行長(Work Better Innovations 執行長)、邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)

活動要點:本次座談會聚焦於2024年十大關鍵商業人權議題:農場、工廠、辦公室、網際網路、礦場、漁業、太空、城市、邊境和自然世界。由邱羽凡老師與Bonny老師開設的「供應鏈企業責任與國際人權」課程,邀請IHRB研究員Guna Subramaniam和Neill Wilkins與兩位老師對談,深入探討十大關鍵商業議題及台灣本土的企業人權挑戰。Guna Subramaniam指出,氣候變遷導致的酷熱天氣危害農場工人健康,同時科技自動化耕作也影響其勞動條件,製造業工廠亦面臨類似衝擊,雇主依賴自動化技術,工人擔憂失業,期待企業提供新技能培訓以應對。Bonny老師提及疫情對辦公室及網路工作的顯著改變,Neill Wilkins回應,辦公室文化中的階層、性別與權力不平等常與勞資糾紛混淆,導致企業缺乏清晰概念處理剝削問題,邱羽凡老師補充,疫情期間台灣勞工在家工作常面臨工時無限延長,應推動勞工離線權立法。講者們皆強調氣候變遷與公正轉型的重要性,永續生產及淨零探排的目標可能導致礦工失業,漁業議題則常忽略近海漁業中的女工及童工問題。此外,Neill Wilkins強調,移工招聘費用應視為雇主成本,不應由移工承擔,邱羽凡老師指出,台灣移工急需擺脫因招聘費用產生的債務束縛,即便已有工會與產業協會合作協議,仍需說服政府制定政策,強制企業遵守「移工招募費用雇主負擔原則」。農、工、商業及環境的人權議題龐大且變動迅速,在資訊爆炸和科技發展的時代,勞動人權與環境永續的實踐必須加速,以保障全球人民的安全、健康與尊嚴生活,無論是透過供應鏈人權盡職調查監督企業落實人權,或在推行淨零碳排目標時建立公正能源夥伴關係,都可能是未來面對多元人權議題的思考方向。

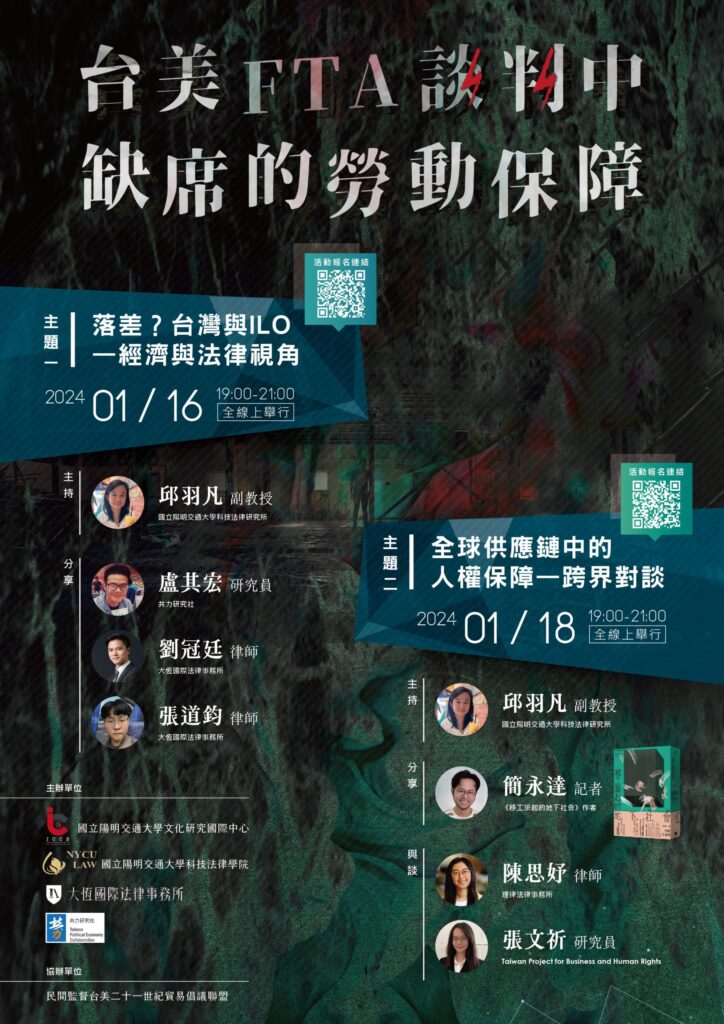

- 台美FTA談判中缺席的勞動保障 (2024.1.16、1.18)

活動講者:

-

- 主持人:邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)

- 主講人:簡永達記者(《移工築起的地下社會》作者)

- 與談人:陳思妤律師(理律法律事務所)、張文祈研究員(Taiwan Project for Business and Human Rights)

活動要點:本次活動深度探討台灣的強迫勞動問題及其對全球供應鏈的影響。簡永達記者、陳思妤律師及張文祈研究員分別從不同角度剖析了台灣移工人權困境、企業人權盡職調查的法制化挑戰與實踐現況,並共同呼籲台灣應加速改革,以符合國際人權標準。簡永達記者指出,台灣移工制度的缺陷導致其居住權與工作權受制於單一雇主,使移工在遭遇問題時難以有效對抗,台灣的私人仲介制度亦導致高額仲介費層層疊加,使移工陷入抵債勞務。簡永達說明各國政府已紛紛立法要求企業調查海外供應鏈的勞動條件,但台灣至今尚未實施具體的盡職調查法案或相關域外管轄機制,因此,加強對企業社會責任的監管,確保全球供應鏈中移工的權益,是台灣刻不容緩的目標。陳思妤律師接續探討供應鏈管理的法制化議題,指出全球供應鏈問題雖已受廣泛關注,但仍缺乏具體落實措施與法規,強調將商業盡職調查概念應用於人權保障,有助企業在追求利潤的同時兼顧人權維護。張文祈研究員分享台灣企業在人權盡職調查方面的實踐現況,以2022年歐盟提出的企業永續性盡職調查指令草案為例,說明企業應將人權政策融入營運方針、識別並預防不利影響,且盡職調查範圍應涵蓋自身及整個價值鏈,企業應制定行為準則,要求合作夥伴簽署合同以確保遵守。本活動揭示將人權盡職調查轉化為足以保障移工權益並符合國際標準的法律,使企業負起應盡的社會責任,是台灣當前重要的任務。

- ACS Institute:南部田野行程 (2023.8.15-8.18)

活動側記:

活動要點:作為2023 ACS Institute 「21世紀解殖計畫」的後續活動,國立陽明交通大學文化研究國際中心組織了為期四天的台灣南部田野行程,調研台灣的港口運作,以及東南亞移工在台灣遠洋漁業的勞動狀況。團隊此行參訪高雄港務局、高雄海星海員中心、前鎮漁港、東港漁港、東港清真寺、鹽埔漁港、東港印尼海員同鄉聯誼會,並在中山大學舉辦圓桌論壇,主題圍繞著義大利波隆納大學政治哲學教授Sandro Mezzadra和澳洲西雪梨大學文化與社會系教授Brett Neilson近年來關於全球資本主義、港口城市、難民及移民問題、馬克思主義的研究和文本展開討論,就資本主義和殖民主義的全球動力、邊界和公民治理技術、二十一世紀政治經濟結構和解殖計畫的可能性等議題,提出了詳實的問題框架和當代語境分析。Sandro Mezzadra教授亦於高雄三餘書店進行公開演講,由中山大學哲學研究所戴遠雄助理教授主持,主題為「廢奴的人類願景:疆界鬥爭、遷移與移動自由」,受到美國廢奴運動思想的啟發,Sandro Mezzadra以「人」的概念作為思考晚近地中海難民危機的起點,並分析歐洲海洋邊境機構的嬗變,強調移民的「頑強」對於邊境機構的衝擊,並檢視了由移民所起的邊界運動和團結實踐的種種新興形式。

- ACS 2023夏季學校:21世紀的解殖計畫 (2023.8.10-8.15)

活動側記:

DAY 3 、DAY 3-2、DAY 3-3、DAY 3-4

活動講者:

-

- 主講人:Ranabir Samaddar (Distinguished Chair, Migration and Forced Migration Studies, Calcutta Research Group, India)、潘毅Pun Ngai (Chair Professor, Department of Cultural Studies, Lingnan University, Hong Kong)、Ruba Salih (Professor, Department of Anthropology and Sociology, SOAS University of London, UK)、Tess Lea (Head, Department of Community, Culture and Global Studies, University of British Columbia, Okanagan, Canada)、Ken Kawashima (Associate Professor, East Asian Studies, University of Toronto, Canada)

活動要點:CS Institute 2023聚焦探討 21世紀的去殖民化議題。面對全球國際移民與無國籍人士激增、疫情延宕、數位監控普及、平台經濟盛行、臨時勞工的不穩定就業環境、環境危機及氣候變遷,全球社會不平等日益加劇。本次研討會鼓勵文化研究學者與學生重新思考21世紀的去殖民化,將其定義為識別、分析、揭露並挑戰由殖民權力關係所建構和複製的不平等社會,旨在揭示其歷史脈絡並打破制度與意識形態。本次研討會涵蓋四大互相關聯的面向:「全球資本主義與治理科技」,探討全球與在地政治經濟轉型及其對區域社會的影響,包括中國「一帶一路」、「海上絲綢之路」和「亞洲基礎設施投資銀行」對東協、中亞、非洲及全球舞台的影響;「邊緣化人口、無國籍人士與移工」,關注邊界政治、排他性公民權制度、族裔與原住民、宗教少數、性別與性少數、排外主義、移工、無國籍、平台外送員及強迫勞動等議題;「環境正義/非正義」聚焦生態危機、氣候變遷、土地剝奪、原住民權利、動物保護及多物種發聲等;「社會參與與藝術介入」,鼓勵透過藝術、影像、音樂進行創意抵抗,涵蓋新類型公共藝術、螢幕紀錄片、另類策展、感官民族誌、紀錄片、媒體生態、電影製作、展覽、平台製作等。本次研討會在台灣舉辦,作為連結東北亞、東南亞、南亞及其他亞洲區域的節點,旨在突顯全球語境下的地緣歷史與地緣政治張力。

- 技術監管:科技業在全球供應鏈中的商業與人權保障(2023.5.3)

活動講者:

-

- 主持人:凌怡華執行長(Work Better Innovations 執行長)、邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)

- 主講人:Dr. Lisa Hsin(牛津大學法學院企業與人權研究員、牛津大學科珀斯克里斯蒂學院初級研究員、新加坡國立大學兼任研究員)

活動要點:本學期由凌怡華博士與邱羽凡副教授共同開設的「供應鏈企業責任與國際人權」課程,邀請到Lisa Hsin博士(牛津大學法學院企業與人權研究員、牛津大學科珀斯克里斯蒂學院初級研究員、新加坡國立大學兼任研究員)前來,就「科技業在全球供應鏈中的商業與人權保障」的問題進行演講。此主題著眼於科技業全球供應鏈中,在科技公司提供產品與服務的同時,也可能對人權產生負面影響的問題,對此,2011年的聯合國工商企業與人權指導原則(UNGPs)提出國家和企業應進行立法和採取盡職調查的標準,Dr. Lisa Hsin以自身擔任聯合國人權事務高級專員辦事處下B-Tech專案所進行的研究,提出相關分析。Dr. Hsin說明管制跨國企業供應鏈的法律工具,包括國際勞工權利協定、具有跨境效力的國內法,以及數位服務與數據保護法規,並介紹各國具域外強制性的人權盡職調查規範,如英國現代奴隸法側重透明度,法國慎防義務法強調企業對人權、環境、健康安全的影響控管,德國供應鏈盡職調查法更嚴格具體。為協助科技公司因應技術監管,聯合國B-Tech項目亦提出 「UNGPs指南針」,指導政策制定者經由問題界定、監管落差分析、確立監管途徑及利害關係人持續參與評估四階段。

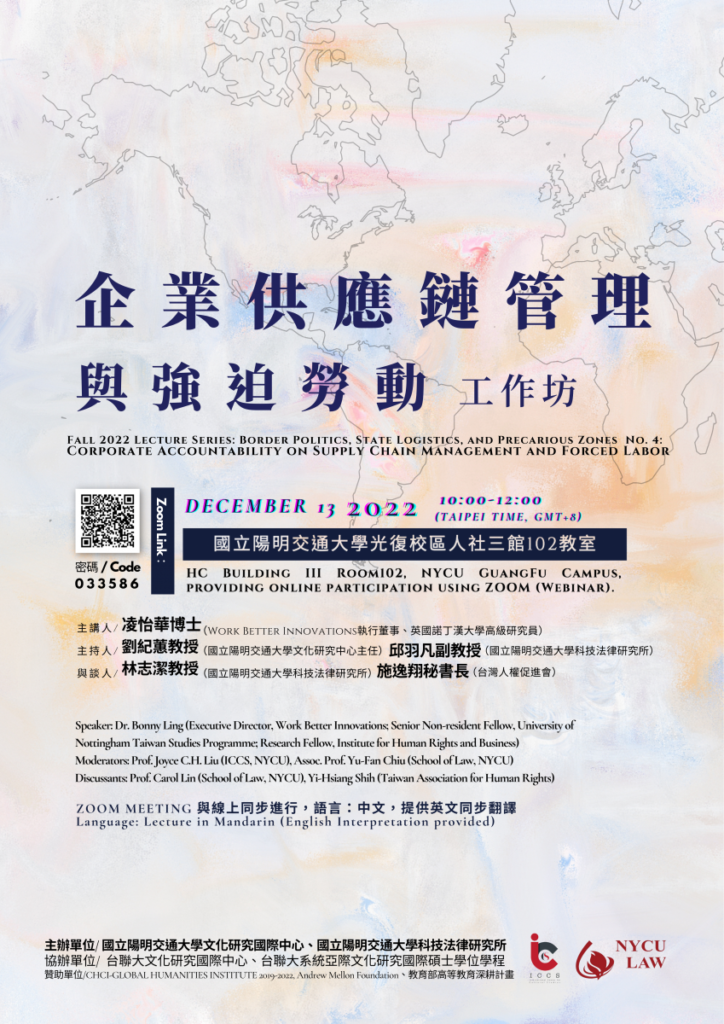

- 企業供應鏈管理與強迫勞動工作坊(2022.12.13)

活動講者:

-

- 主持人:劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任、邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)

- 主講人:凌怡華執行長(Work Better Innovations 執行長)

- 與談人:林志潔特聘教授(國立陽明交通大學科技法律研究所特聘教授)

活動要點:本次工作坊由凌怡華博士擔任主講人,由文化研究國際中心主任劉紀蕙教授,以及科技法律研究所邱羽凡副教授共同擔任主持人,另也邀請到科技法律研究所林志潔教授、台灣人權促進會施逸翔秘書長到場與談。深入探討台灣日益嚴峻的強迫勞動問題,並著重從企業角度剖析如何預防人權侵害及有效管理供應鏈。凌怡華博士以咖啡供應鏈為例,說明其複雜性與潛藏的勞動剝削,並強調在更複雜的電子產業供應鏈中,品牌公司需深入研究其供應鏈(Supply Chain Mapping),因為移工問題是其中最大的挑戰,並引用聯合國工商企業與人權指導原則(UNGPs),闡釋國家保護人權、企業尊重人權以及受害者獲得有效救濟的重要性,同時亦介紹由 Work Better Innovations 發行的 《了解國際強迫勞動指標:臺灣中小企業實務指南》,其旨在透過圖解方式,協助台灣中小企業識別並管理供應鏈中的人權風險,期盼能幫助受害者爭取正義與勞動權益。

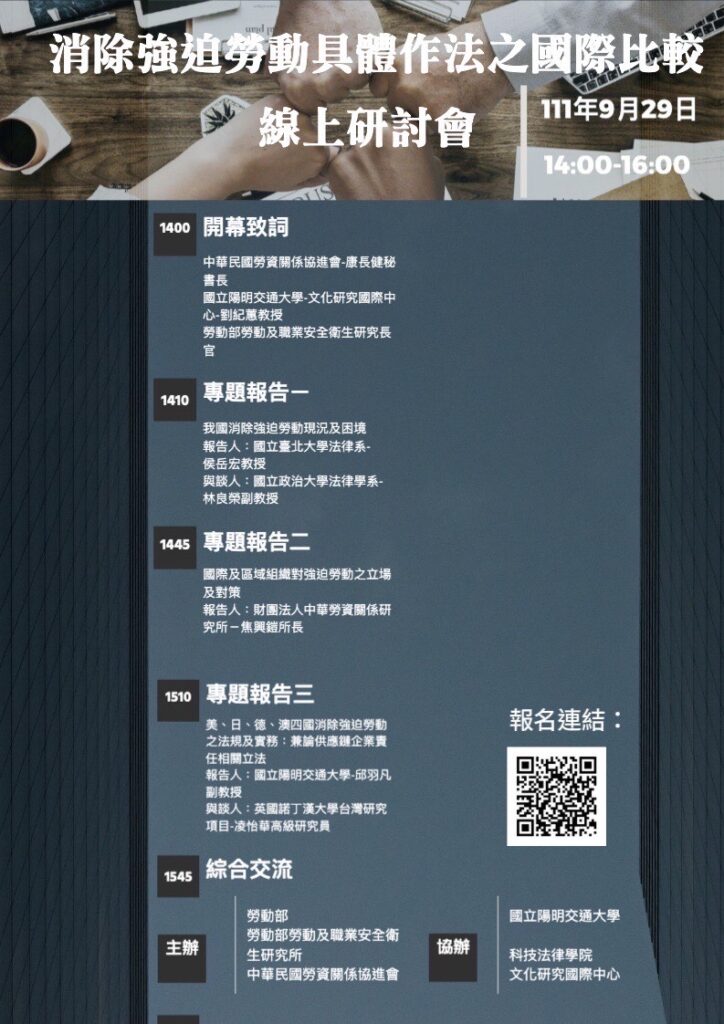

- 消除強迫勞動具體作法之國際比較研討會(2022.09.29)

活動講者:

-

- 開幕貴賓:康長健秘書長(中華民國勞資關係協進會秘書長)、劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任、勞動部、勞動及職業安全衛生研究所長官

- 主講人:侯岳宏教授(國立臺北大學法律系教授)、焦興鎧所長(財團法人中華勞資關係研究所所長)、邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)

- 與談人:林良榮副教授(國立政治大學法律學院副教授)、凌怡華執行長(Work Better Innovations 執行長)

活動要點:2022年9月29日舉行的「消除強迫勞動具體作法之國際比較線上研討會」,由勞動部勞動及職業安全衛生研究所和中華民國勞資關係協進會主辦,國立陽明交通大學科技法律學院及文化研究國際中心協辦,聚焦於強迫勞動的國內現況、國際趨勢與法制對策。會議由劉紀蕙教授(陽明交大文化研究國際中心主任)及康長健秘書長(勞資關係協進會)等人開場致詞,並邀請學者與實務專家就三大主題展開報告與討論。 首先,國立臺北大學法律系侯岳宏教授以「我國消除強迫勞動現況及困境」為題,分析台灣在法制與執行層面面臨的挑戰,並由政治大學林良榮副教授擔任與談人,提出結構性制度缺口與勞動權保障問題。 第二場專題由中華勞資關係研究所所長焦興鎧報告,說明國際與區域組織(如ILO、歐盟等)對強迫勞動的政策立場與對策發展,強調各國政府與跨國企業在防治與補救上的責任義務。 第三場則由國立陽明交通大學邱羽凡副教授主講,比較美國、德國、日本、澳洲等四國在消除強迫勞動方面的法律與實務作法,並深入討論企業供應鏈責任與人權盡職調查的立法趨勢。與談人凌怡華博士(英國劍橋人口販運應用研究中心)則以國際倡議視角補充評論,強調跨國治理與實證研究的重要性。

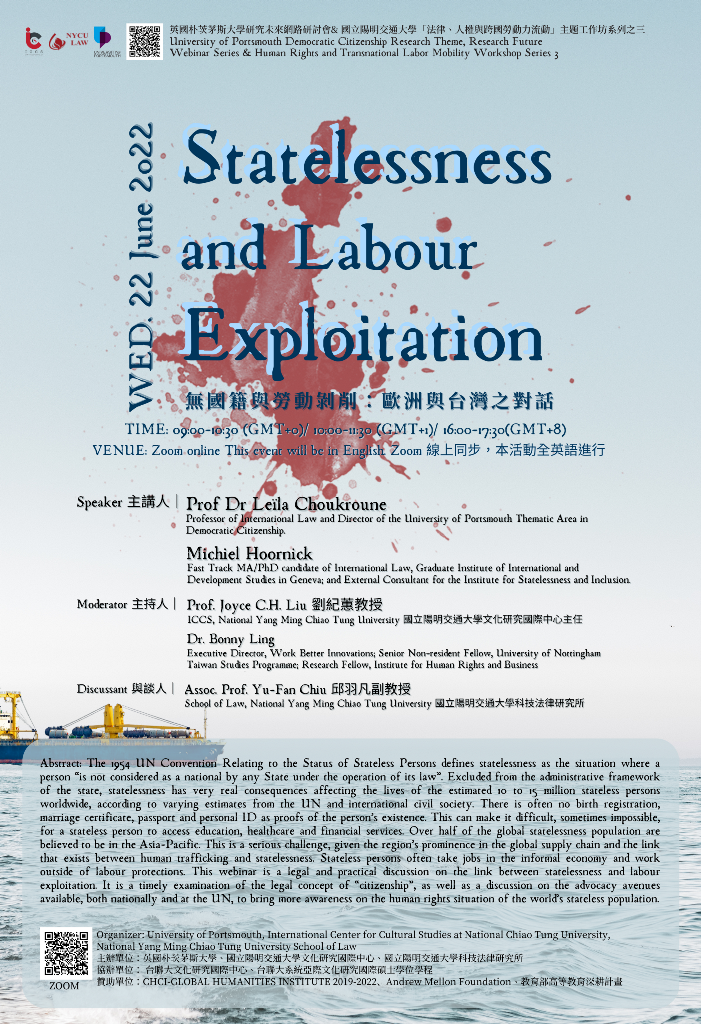

- 無國籍與勞動剝削:歐洲與台灣之對話(2022.06.22)

活動講者:

-

- 主持人:劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任)、凌怡華執行長(Work Better Innovations 執行長)

- 主講人:Leïla Choukroune 教授(英國朴茨茅斯大學國際法教授暨民主公民主義研究主題領域主任)、 Michiel Hoornick(日內瓦國際與發展研究所國際法博士候選人,兼任無國籍人與包容研究院外部顧問)

活動要點:1954年《關於無國籍人地位的公約》將無國籍的情況定義為「任何國家根據它的法律不認為它的國民的人」。無國籍者被排除於國家行政體系之外,這種狀況對全世界估計約有一千萬至一千五百萬名無國籍者造成深遠影響(此為聯合國與國際公民社會組織的不同估計)。他們往往無出生登記、結婚證書、護照或身分證等證明其存在的文件,因此可能難以甚至無法取得教育、醫療與金融服務。 據信全球超過一半的無國籍人口集中在亞太地區,這對於在全球供應鏈中具有關鍵地位的此一區域而言,是一項重大挑戰,尤其無國籍與人口販運之間存在高度關聯。無國籍者通常只能在非正式經濟中就業,無法受到勞動法規的保障。 本場線上研討會由陽明交大文化研究國際中心主任劉紀蕙教授與 Work Better Innovations 的凌怡華執行長擔任主持人,邀請國際法學者 Leïla Choukroune 教授(英國朴茨茅斯大學國際法教授暨民主公民主義研究主題領域主任)與 Michiel Hoornick(日內瓦國際與發展研究所國際法博士候選人,兼任無國籍人與包容研究院外部顧問)擔任主講人,並由陽明交大科技法律研究所邱羽凡副教授擔任與談人,從法律與實務層面探討無國籍與勞動剝削之間的連結,適時地審視「國籍」這一法律概念,並討論在國內與聯合國層級上,能夠提升全球無國籍人口人權保障的倡議途徑。

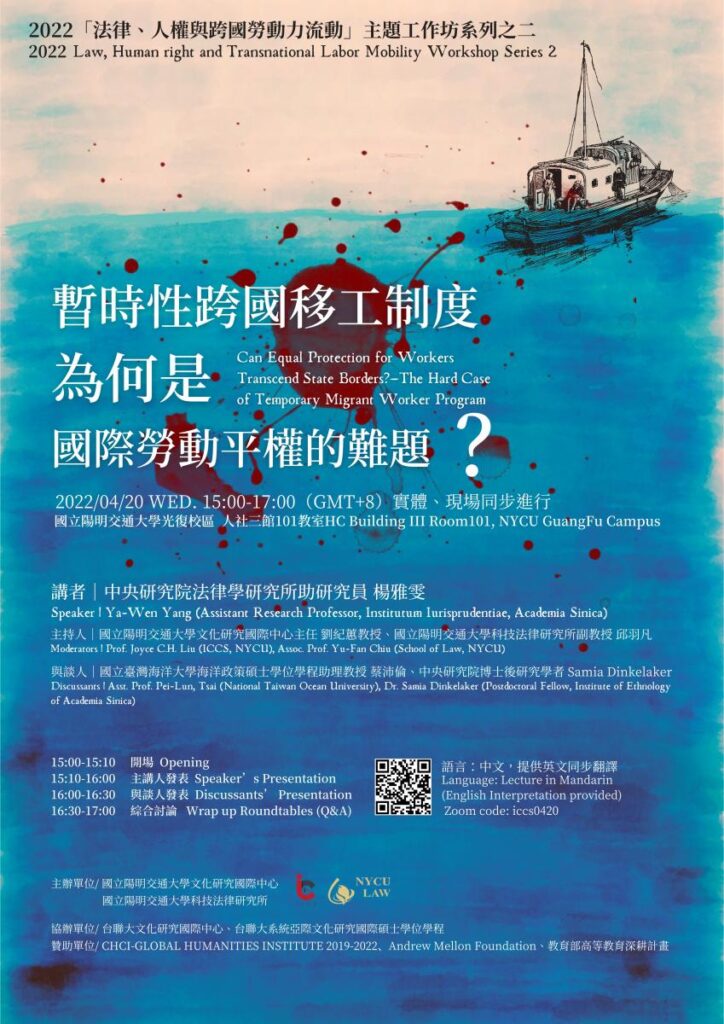

- 暫時性跨國移工制度為何是國際勞動平權的難題?(2022.04.20)

活動講者:

-

- 主持人:劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任)、邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)

- 主講人:楊雅雯助研究員(中央研究院法律學研究所助研究員)

- 與談人:蔡沛倫助理教授(國立政治大學外交學系助理教授)、Samia Dinkelaker(中央研究院博士後研究學者)

活動要點:2022年4月20日,「法律、人權與跨國勞動力流動」主題系列工作坊第二場——「暫時性跨國移工制度為何是國際勞動平權的難題?」於國立陽明交通大學人社三館與線上同步舉行,由文化研究國際中心主任劉紀蕙教授與科技法律研究所邱羽凡副教授共同主持,聚焦於當前移工制度與勞動平權的制度性矛盾與改革路徑。 主講人楊雅雯助研究員指出,台灣暫時性移工制度透過邊境管制、禁止轉職、定期契約等手段,形塑出對移工差別對待的勞動體制,儘管法律上宣稱平等,實則與人權保障存在落差。她呼籲國境管制應止步於邊界,入境後應全面納入一般勞動法規體系,以真正落實移工的工作權與平等待遇。 與談人蔡沛倫助理教授從人權公約義務角度出發,強調台灣雖已部分國內法化國際規範,但未納入《移徙工人公約》使得移工保護仍存法制缺口,並建議政府應參考跨國治理與國際組織間合作模式。Samia Dinkelaker博士則從印尼暫時性移民制度舉例,指出移工輸出國亦參與剝削體系,並分享「拒絕剝削體系」作為因應策略,強調社群支持與移工自主的重要性。 綜合討論中,主持人與觀眾關注制度性人力缺工、平等權限制與政策落實等問題。講者一致認為應強化政策協調機制、賦予移工更多居留與協商權利,並透過跨國比較尋求更符合人權原則的規範途徑。

- 非船旗國的漁工人權問題對策:我國的實踐與課題(2022.03.16)

活動講者:

-

- 主持人:劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任)、邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)

- 主講人:楊名豪助理教授(臺灣海洋大學海洋法政學士學位學程專任助理教授)

活動要點:「非船旗國的漁工人權問題對策:我國的實踐與課題」工作坊於2022年3月16日由國立陽明交通大學文化研究國際中心與科技法律研究所主辦,為「法律、人權與跨國勞動力流動」系列工作坊的首場活動。本場次由文化研究國際中心主任劉紀蕙教授與科技法律研究所邱羽凡副教授共同主持,邀請國立臺灣海洋大學海洋法政學士學位學程助理教授楊名豪進行專題演講。

楊名豪教授以「非船旗國的漁工人權問題對策」為題,首先回顧歐盟於2015年對臺灣遠洋漁業發出IUU「黃牌」警告之背景與原因,指出臺灣在制度回應上雖於2019年成功解除黃牌,卻仍未根本解決遠洋漁業中「權宜船」帶來的勞動監管與人權問題。楊教授進一步說明權宜船制度在全球歷史發展與台灣運作現況,強調其造成監督困難、勞權弱化與法律責任分散的結構性問題。

在台灣作為「非船旗國」的現實下,楊教授提出三個可行的介入路徑:海上登檢、港口國管制與市場國履歷制度,藉此切斷IUU漁獲與人權侵害產品的市場鏈接。此外其亦指出,我國現行制度如《投資經營非我國籍漁船管理條例》雖納入人口販運與強迫勞動因素,惟執行端與跨部會協調仍有諸多瓶頸。針對C188號公約內國法化,楊教授提出應由勞動部與漁業署協力主責的建議。

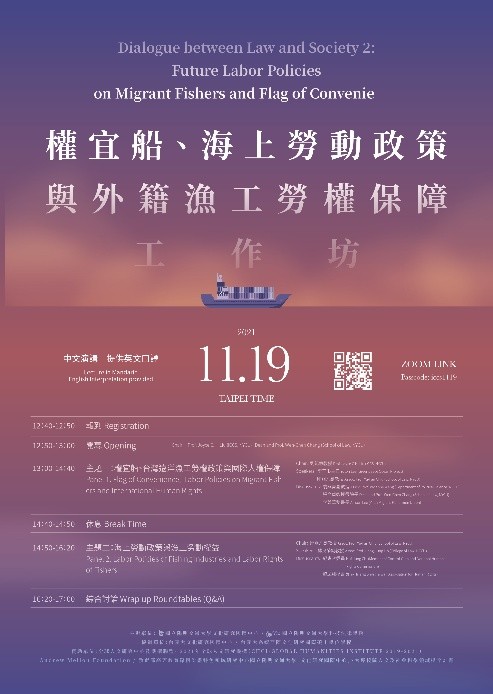

- 權宜船與外籍漁工勞權保障工作坊(2021.11.19)

活動講者:

-

- 開幕貴賓:劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任)、張文貞教授(國立臺灣大學法律學系特聘教授、國立陽明交通大學科技法律研究所合聘教授)

- 主題一主持人:劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任)

- 主題一主講人:李于彤主任(綠色和平海洋專案主任)、邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)

- 主題一與談人:翁燕菁副教授(國立政治大學政治系副教授)、張文貞教授(國立臺灣大學法律學系特聘教授、國立陽明交通大學科技法律研究所合聘教授)、李麗華秘書長 (宜蘭縣漁工職業工會秘書長)

- 主題二主持人:邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)

- 主題二主講人:林良榮副教授(國立政治大學法律學院副教授)

- 主題二與談人:紀惠容委員(國家人權委員會委員)、施逸翔研究員(國家人權促進會資深研究員)

活動要點:「權宜船與外籍漁工勞權保障工作坊」於2021年11月19日由國立陽明交通大學的文化研究國際中心與科技法律學院主辦,聚焦於遠洋漁業中權宜船制度與外籍漁工勞動權益保障,活動分為兩主題,邀集來自法律、政策、實務與NGO領域的講者與會討論。

主題一由綠色和平李于彤主任揭開序幕,指出權宜船制度導致監管失靈與人權風險,並呼籲廢除雙軌聘僱制度與提升勞動檢查標準。邱羽凡副教授指出台灣已有監管機制,問題在於執行落差,呼籲應落實法律於海上勞動實境。翁燕菁教授則強調需理解權宜船的產業歷史背景,避免一刀切式改革,並提倡引入法國預警義務制度。張文貞教授從兩公約施行法切入,強調我國已有充分法律基礎落實漁工人權,應強化國內執行。工會代表李麗華則批評現行政策流於表面,且實務措施如定型化契約與生活補助皆流於形式。

主題二中,林良榮教授詳析ILO第188號公約對於工時、休息、薪資等具體條文,呼籲政府強化制度化管理並建立船員制度現代化。監察委員紀惠容介紹人權會調查行動與改善建議,並支持賦權工會。台權會施逸翔秘書長批評政府治理架構失靈,建議比照人權公約施行法進行制度改革。綜合討論中,汪英達與Jonathan提倡強化契約管理、工人主導之社會監督機制與國際連結。論壇強調跨國治理、人權法制與勞動組織三者交織,為我國漁工政策提供重要的行動方向。

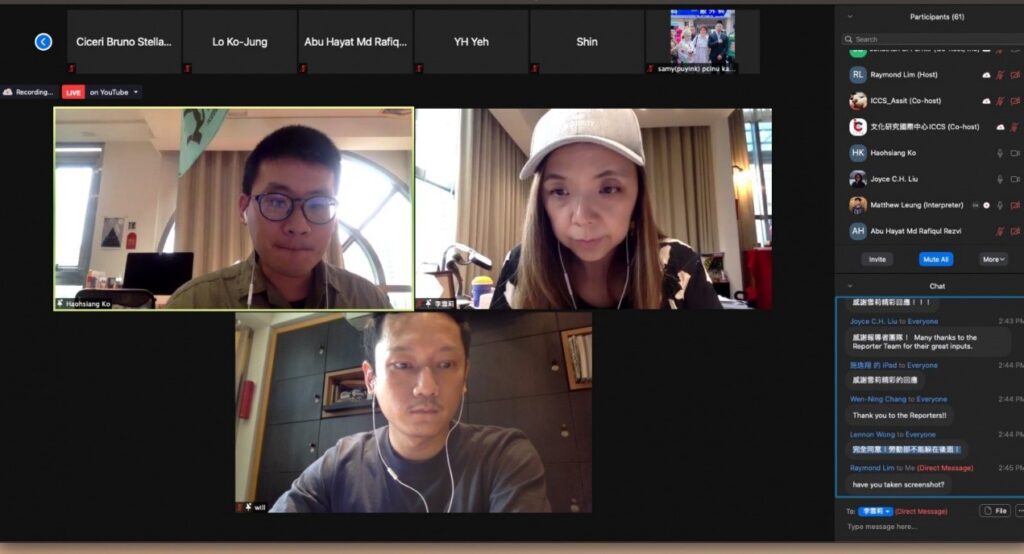

- 海上例外法域與失靈的法律?漁工勞權政策與海洋生命保育之反思(2021.5.26)

活動講者:Sherry Lee(《報導者》總編輯 )、Hao-Hsiang Ko(《報導者》數據記者 )、Will Yang(《報導者》記者)、Rev. Joshua Chen(台灣基督長老教會海員漁民服務中心主任)、李孟玢特聘教授(國立中正大學財經法律學系特聘教授)、Fr. Ansemisius Guntur, Cs(財團法人天主教社會慈善福利基金會附設海星高雄中心主任 )、 林良榮副教授(國立政治大學法律學院副教授)

活動要點:本次由陽明交通大學文化研究國際中心與科技法律研究所主辦之論壇「海上例外法域與失靈的法律?漁工勞權政策與海洋生命保育之反思」,深入探討台灣遠洋漁業體系下的外籍漁工人權困境與法制缺失,並嘗試提出政策改革與法律反思的方向。

第一場由《報導者》團隊主講,李雪莉記者梳理《報導者》五年來針對台灣遠洋漁業的深度調查,揭露外籍漁工自招募、登船到下船的勞動剝削鏈條,凸顯台灣現行制度將外籍漁工排除於《勞基法》外,適用內容不明確的行政命令,導致制度性人權侵害。資料記者柯皓翔則以2017至2020年520筆遠洋裁罰資料分析發現,非法聘僱外籍漁工為最常見違規,但罰鍰金額極低,反映政府對勞動權保障缺乏實質作為;楊智強記者聚焦於非法魚翅市場,指出儘管裁罰可高達千萬,但對於制度性割鰭棄身與過度捕撈現象卻無力制止,象徵生態保育優於人權保護的不對稱監管。

第二場聚焦民間組織的實務觀察,陳武璋牧師介紹其在前鎮漁港第一線協助外籍漁工的經驗,指出勞動契約不透明、求助無門與中介壟斷為主要問題。Father Guntur分享海星海員中心庇護759位受虐外籍漁工的經驗,揭示船上生活條件惡劣,並指出海上法規普遍失靈,無力保護漁工基本權益。第三場進行法律制度檢討,李孟玢副教授以國際人權法為視角,解析ILO C188號公約國內法化之可能障礙,指出目前台灣法制與國際規範落差甚大,且對船旗國與船東國間責任分配尚存爭議。林良榮副教授進一步分析台灣法制改革動機多為維護漁獲出口利益,真正關注漁工權益的條文稀少,認為我國應超越C188號公約最低標準,建構實質保障的漁工勞動法制。

整場論壇強調在全球供應鏈與國際壓力交織下,台灣應正視遠洋漁業中的「人權空白」,從企業責任、國際法標準與法規整合三方面推進改革,避免人權保障再度淪為海上例外的空談。

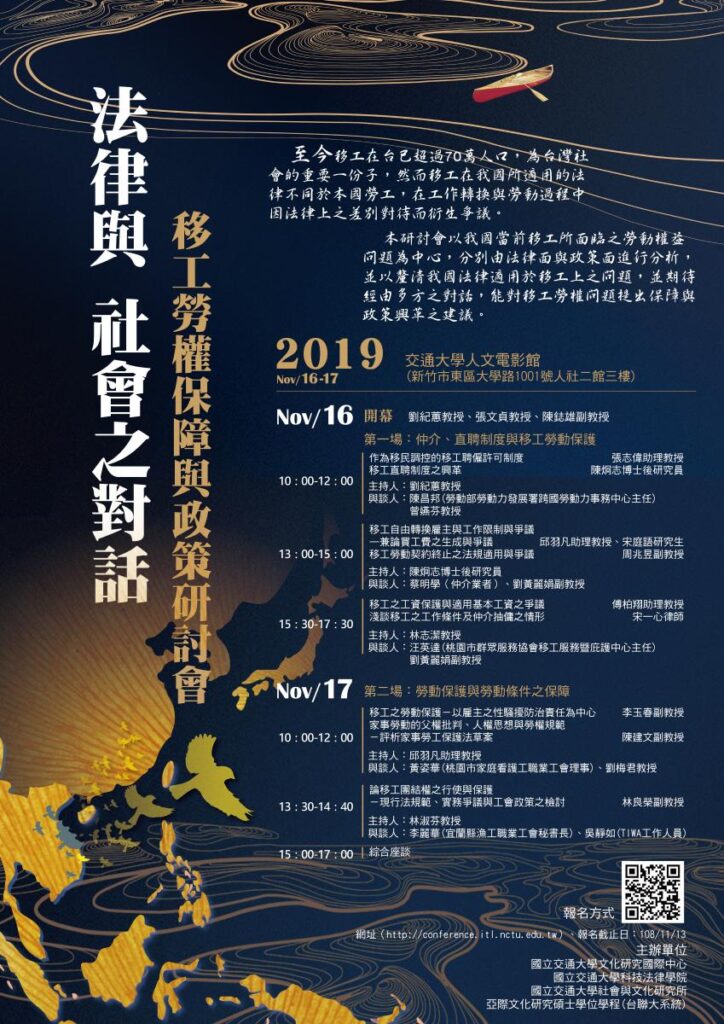

- 法律與社會之對話—移工勞權保障與政策學術研討會(2019.11.16-17)

活動講者:

-

- 開幕貴賓:劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任)、張文貞教授(國立臺灣大學法律學系特聘教授、國立陽明交通大學科技法律研究所合聘教授)、陳鋕雄教授(國立陽明交通大學科技法律研究所院長)

- 第一場次主持人:劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任)、陳炯志博士後研究員、林志潔特聘教授(國立陽明交通大學科技法律研究所特聘教授)

- 第一場次主講人:張志偉副教授(高雄大學政治法律學系副教授)、陳炯志博士後研究員、邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)、宋廷語(交大科法所碩士生)、周兆昱教授(國立中正大學法律學系教授)、傅柏翔副教授(國立台北大學法律學系副教授)、宋一心律師

- 第一場次與談人:陳昌邦主任(勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任)、曾嬿芬教授(國立臺灣大學社會學系教授)、蔡明學(仲介業者)、劉黃麗娟副教授(國立中正大學勞工關係學系副教授)、汪英達主任(桃園群眾服務協會移工庇護中心主任)

- 第二場次主持人:邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律研究所副教授)、林淑芬教授(國立陽明交通大學社會與文化研究所教授)

- 第二場次主講人:李玉春教授(國立中正大學勞工關係學系教授)、陳建文副教授(台北科技大學副教授)、林良榮副教授(國立政治大學法律學院副教授)

- 第二場次與談人:黃姿華理事(桃園市家庭看護工職業工會理事)、劉梅君教授(國立政治大學勞工研究所教授)、李麗華秘書長(宜蘭縣漁工職業工會秘書長)、吳靜如(TIWA工作人員)

活動要點:本次「法律與社會之對話—移工勞權保障與政策學術研討會」於2019年11月16日至17日舉行,由國立交通大學社會與法學中心、文化研究國際中心與多所研究單位共同主辦,聚焦我國當前移工所面臨之勞動權益問題。活動旨在透過法律規範與政策行動的雙重視角,深入探討我國移工在聘僱制度、工資保護、勞動條件、工會權利等層面所遭遇的結構性困境與制度缺陷,並藉此提出具體政策建議。

研討會分為兩場次,第一場次以「仲介、直聘制度與移工勞動保障」為主軸,涵蓋移工調控制度、直聘制度改革、自由轉換雇主、工資爭議與終止契約之法律適用問題,由張志偉、陳炯志、邱羽凡、周兆昱、傅柏翔等學者發表主題報告,並邀請跨部門專家如移工團體代表、法律實務者參與與談。第二場次則聚焦「勞動保護與勞動條件之保障」,討論性騷擾防治責任、家事移工法案及工會行使權利等議題,邀請李玉春、陳建文、林良榮等學者與政策實務代表進行對話。

本研討會由劉紀蕙、林志潔、陳炯志、邱羽凡、林淑芬等學者主持,與談陣容橫跨學術界、法律界與勞工團體,致力於建立政策與學術的對話平台,進而促進移工勞權保障法制之深化與制度改革。