AI與平台勞動研究

研究計畫:

- 國科會計畫:後疫情代數位遠距勞動關係之法律保障—個別與集體勞動法交錯暨競爭法、性別平等之觀點(2023-2027)

相關活動:

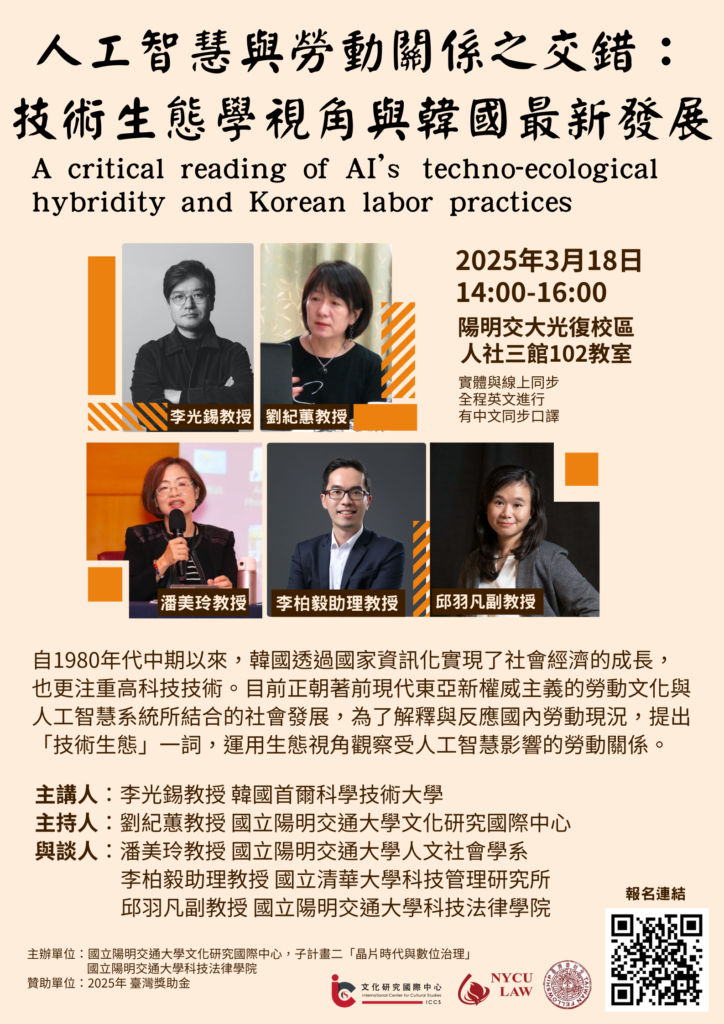

- 人工智慧與勞動關係之交錯:技術生態學視角與韓國最新發展 (2025.3.18)

活動講者:

-

- 主持人:劉紀蕙教授(國立陽明交通大學國際文化研究中心主任)

- 主講人:李光錫教授(韓國首爾科技大學教授)

- 與談人:潘美玲教授(國立陽明交通大學人文社會學系教授)、李柏毅助理教授(國立清華大學科技管理研究所助理教授)、邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律學院副教授)

活動要點:李光錫教授以「技術生態」為核心概念,分析韓國在AI發展下的勞動處境。他指出,韓國自1980年代推動國家資訊化後,形成科技樂觀主義社會氛圍,政府與企業高度依賴AI帶動經濟成長,卻忽視AI對勞動與社會的負面影響。透過人類心智、生態環境與社會關係三面向的技術毒性分析,他揭示平台資本主義如何藉演算法控制延伸勞動時間、壓低勞動條件並製造心理壓力,同時AI能源需求亦造成環境剝削與碳排問題。此外,新型數位工作如內容審查外包勞動,也導致看不見的身心損害。與談中,潘美玲教授指出科技樂觀主義背後隱含權力結構,AI治理需重新檢討法律與工會角色;李柏毅助理教授則補充台韓在平台勞動上的差異,強調AI帶來的資本偏見與不平等。邱羽凡副教授總結表示,韓國經驗對台灣具有借鏡意義,AI治理應結合勞動權益與公正轉型思維,避免以勞工與生態為代價換取科技進步。

- 「假承攬,真僱傭」從平台勞動過程談外送專法的必要性 (2023.9.25)

活動講者:

-

- 主持人: 翁瑋律師(瑋燁法律事務所所長)

- 主講人:邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律學院副教授)、蔡宛芸(《超級外送員:使命必達的省時戰》作者 )

活動要點:本次活動以「假承攬,真僱傭──從平台勞動過程談外送專法的必要性」為題,聚焦平台勞動與外送員勞動權益保障議題。活動由翁瑋律師主持,邀請《超級外送員:使命必達的省時戰》作者蔡宛芸與科技法律研究所邱羽凡副教授進行主講,深入剖析台灣外送平台勞動現況與法律規範問題,並探討制定外送專法的必要性。

蔡宛芸作者從外送產業發展歷史切入,說明外送工作從早期店家自聘送餐人力,到平台經濟引入AI派單與動態計價後勞動條件快速惡化。她透過田野訪談與親自投入外送工作經驗,揭露平台以承攬名義規避勞動法保障,實則透過接單率、獎勵制度與評等機制控制外送員的工作型態,使其陷入長工時、高風險與低報酬的勞動處境。她亦指出,平台單件報酬自2016年的約120元下降至2023年的62元,且外送員需滿足多項條件才得以領取完整報酬,顯示報酬制度實際上成為平台管理工具。

邱羽凡副教授則從法律角度分析,認定勞雇關係的核心在於是否存在「從屬性」,而非表面契約形式或按件計酬方式。她指出平台外送員表面上擁有時間與接單自由,實際卻受演算法深度監控,包括停權機制、區域限制、動態獎勵等制度皆構成實質指揮監督。此外,平台以「自負風險」為由主張外送員為承攬者,亦不符經濟現實,因外送員無議價權、無報酬自主性且透過APP受控,顯屬勞工。她主張在外送專法仍未完成前,外送員已可依勞基法尋求勞動保障,並呼籲未來立法應補強情報揭露義務、演算法透明、申訴與停權救濟機制,以及職業安全與保險制度。

綜合討論中,與會者關注外送員停權申訴無門、平台以不透明機制削弱勞工權益等問題。主講人強調,平台勞動爭議的核心在於權力不對等與資訊不對稱,若無法透過法律介入改善,就會形成新型數位勞動剝削。因此,活動呼籲社會正視外送員背後的制度性勞動問題,重建合理的勞動保障架構,推動真正符合勞動正義的制度改革。

- 餐飲外送員工作的性別觀點(2022.10.27)

活動講者:

-

- 主持人:邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律學院副教授)

- 引言人:李柏毅助理教授(國立清華大學科技管理研究所助理教授)

- 與談人:潘美玲教授(陽明交通大學人文社會學系教授)、陳昱安理事長(全國外送產業工會理事長)、李佩蓉外送員(全國外送產業工會)、石家穎總幹事(桃園市網路平台外送員職業工會總幹事)、黃紫琳外送員(桃園市網路平台外送員職業工會)、陳翊瑜外送員(桃園市外送平台從業人員職業工會)、陳慧賢外送員(桃園市外送平台從業人員職業工會)、文萬華理事(新竹市平台外送從業人員職業工會理事)、莊智傑監事(新竹市平台外送從業人員職業工會監事)、李建明理事長(台中市外送平台服務產業工會理事長)、李亭潔外送員(台中市外送平台服務產業工會)、黃怡翎執行長(台灣職業安全健康連線執行長)吳昭儒理事(台灣勞動者協會理事)、林佳瑋顧問(桃園市產業總工會顧問)、林永裕先生(勞動議題專家)、賴怡君(陽明交通大學科法所碩士)、黃子玗(陽明交通大學科法所碩士)、黃薇倢(陽明交通大學科法所碩士)、張紘愷(台灣積體電路製造股份有限公司主任工程師)。

活動要點:2022年10月27日,國立陽明交通大學科技法律研究所與管理科學系、台灣勞動者協會共同主辦「餐飲外送員工作的性別觀點」座談會,聚焦外送產業中的性別不平等與勞動困境。活動由邱羽凡副教授主持,李柏毅助理教授引言,透過其研究發現指出男性外送員平均投入時間較長、收入較高,但女性外送員更常面臨性騷擾等風險,顯示外送勞動現場潛藏性別差異與結構性歧視問題。

與談者指出,女性外送員投入外送工作的時間較短,可能受家庭責任分工、自備交通工具門檻、缺乏安全與衛生友善環境等限制。此外,性騷擾與言語暴力頻傳,包括取餐時被觸摸、遭騷擾電話、深夜送餐安全疑慮等,外送員多因平台單向評價制度與接單壓力而不敢回報,陷入求助無門的處境。

法制面上,與談者分析平台是否應負性騷擾防治義務,涉及外送員勞動身分認定爭議。然而即便被視為自營作業者,平台仍應依性騷擾防治法與職業安全衛生法採取預防措施。整體討論顯示外送工作者處境需被正視,呼籲平台強化保障機制並促進制度改革。

- 平台外送員之勞動保障新方向座談會(2022.08.10 )

活動講者:

-

- 主講人:邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律學院副教授)

- 與談人:胡博硯教授(東吳大學法學院暨法律學系教授)、李柏毅助理教授(國立清華大學科技管理研究所助理教授)、吳昭儒理事(台灣勞動者協會理事)

活動要點:近幾年外送員的勞工身分認定與勞動條件保障問題受到各國關注,在我國外送員人數已突破十萬人下,相關政策或立法應如何跟上社會變動的趨勢?

外送員之勞工身分如何審查?「勞工身分推定」是否能成為平台工作者錯誤分類問題之對策?我國各地方政府接連訂立外送平台自治條例,但相關立法為外送員訂立每日外送時間上限是否妥適?訂立每單報酬最低標準、要求平台業者公開報酬結構,是否合法?

針對各界最為關心的外送員從屬性、報酬、外送時間等問題,陽明交大科法所邱羽凡老師之數位勞動研究團隊,將在本座談會中分享西班牙《騎士法》針對平台工作者勞工身分推定之立法技術,探討平台工作者之勞工身分以「推定」取代「認定」的妥適性,並討論歐盟指令草案以身分推定與舉證責任倒置之立法模式,並分析外送平台自治條例(含草案)之妥適性,並邀請東吳大學胡博硯教授、陽明交大管理科學系李柏毅助理教授、台灣勞動者協會理事吳昭儒進行與談,一同進行討論。本座談會歡迎對平台外送員與數位勞動議題有興趣之人士參加,一同討論平台外送員之勞動保障新方向。

- 臺灣餐飲外送平台的雇用關係與勞動條件(2022.07.07 )

活動講者:

-

- 主持人:邱羽凡副教授(國立陽明交通大學科技法律學院副教授)

- 主講人:李柏毅助理教授(國立清華大學科技管理研究所助理教授)

活動要點:自2019年十月以來,臺灣餐飲外送員的勞資關係與勞動條件備受各界矚目。我首先自公開資料,整理2019年至2021年初,在臺灣的餐飲外送員、工會、平台、民意代表與行政機關之間的主張與互動,發現到在若干制度安排下,「類勞工/準勞工」成為在臺灣分類餐飲外送員身分的制度邏輯。另外,我將介紹目前初步從問卷調查中發現的臺灣餐飲外送員勞動條件,包含工時、工資、生心理健康、與平台之間的溝通與互動關係、保險、工作壓力與滿意度等指標,並試圖從中發展其他延伸的研究主題。