勞動法新興議題與實務案例

修課心得(一)

作者:林均禧(陽明交大科技法律研究所碩士)

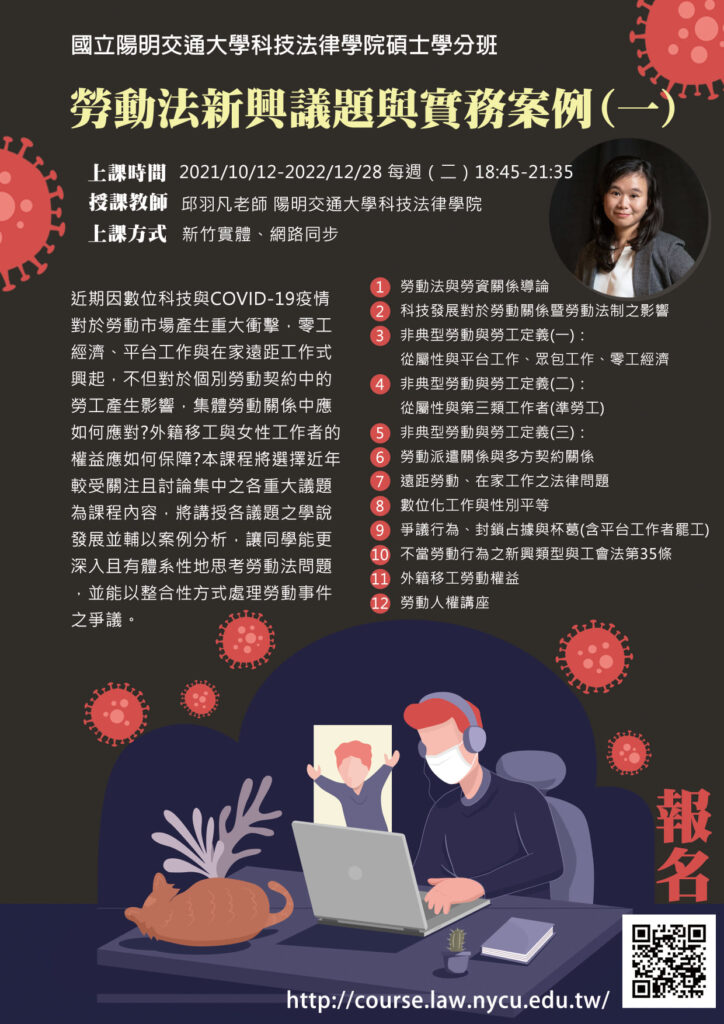

《社會正義、性別平權與勞動權益學群》為交通大學科技法律學院於2015年創設之第六大學群,其中關於勞動權益之課程涵括「勞動法理論與實務」、「集體勞動法與勞動訴訟實務」、「企業財經法律」以及實習課程「勞動法案例與實習」。而今年所初次開設之「勞動法新興議題與實務案例課程」則屬融合前述各課程之精髓之一門進階課程。

2019年台灣前後經歷了2月的華航機師罷工以及5月的長榮空服員罷工、年底美食平台外送員事故頻仍,2020年初則適逢《勞動事件法》新法的正式上路等事件。漸趨興盛工會活動、爭議行為以及團體協約簽訂亦帶起了各式勞動議題之討論:勞工定義的再討論、勞動派遣、罷工程序之爭議、勞動事件法新法的適用範圍、實務上程序以及訴訟中如何主張等,均為本課程所涵括。蓋本課程之設立即是挑選近年受到廣泛關注之重大勞動議題為主軸,透過案例研析之方式將勞動相關法律、學說適用到個案中。過去單學個體勞動或集體勞動法時,礙於課程時數有限,時常無法就單一個案為一個全面且整合的討論。而此課程之開設,就是給予學生們一個能融會貫通,並且更有體系去思考問題之機會。

老師與學生間的大量討論與互動,一直是羽凡老師授課的一大特色與要求。猶記老師在修課之初即要求全體修課生填寫課程意見調查,透過了解修課學生之程度外,老師更會統整修課生有興趣深入研究的議題調整課程大綱。本堂課每週多會安排同學進行文獻摘要、時事案例分析、法律意見撰寫等作業,因大部分案例多屬近年新興的議題,在撰寫時常常面臨國內可參考既有文獻不足的情形,此時就是考驗學生融匯所學並實際應用的能力。而對於學生所撰寫之課程作業,老師無一不細心批閱。於時間允許下,學生亦會於課堂上進行口頭報告,也因此學生有非常多機會與老師及其他修課同學互動,而本堂課程的修課生背景多元,涵括碩班學生、法務、律師、法官與各行業之從業人員,透過多方在課堂內外的交錯問答,往往能開啟彼此對同一議題的不同認識。針對有疏漏的內容,老師也會給予同學重新撰寫、報告的機會,自己就曾就同一主題,進行超過兩次的課堂報告,老師與同學們於報告後的反饋與意見提供都成為後續相關研究的養分,可謂研究的成果,有賴老師與學生互相激盪、砥礪而來。

經修畢老師所開設之「勞動法理論與實務」以及「集體勞動法與勞動訴訟實務」等基礎課程的同學,我在此強力推薦各位接續修習此門進階課程。除了可作為過去所學之個體、集體勞動之基本觀念再加強外,亦是個跳脫單純理論探討,實際將所學真正地運用到最新實務的機會。

修課心得(二)

作者:黃品慈(陽明交大科技法律研究所碩士)

課程內容

2020年至2021年間COVID-19疫情肆虐,卻意外成為遠距工作、平台經濟之推手,新興勞動權益問題相應而生。另一方面,萬芳醫院外籍看護、苗栗工廠移工群聚染疫事件使我們反思疫情下台灣移工處境,以及我國移工政策的不完備。集體勞動面向,2021年中疫情高峰下,美麗華工會發動了為期105天的罷工,突破解嚴後全臺非關廠抗爭最長罷工紀錄,其中並涉及了與企業併購有關的勞動議題。本課程有鑑於法制與社會之新興發展,尤其著重數位科技與COVID-19疫情對於勞動關係產生之影響,選擇近年較受關注且討論集中之各重大議題為課程內容,工會與爭議行為、企業併購與勞動權益、遠距勞動(包含離線權)、平台工作、外籍移工勞動問題(包含漁工)等,均為本課程所涵括。

上課方式

老師會仔細講授當週主題的相關學說發展,並輔以案例分析,而【課前提問】的機制促使同學們多半能夠在對當週議題有一定了解之前提下,參與討論與交流。

除課堂中密集的勞動法議題之講授與討論以外,針對特殊主題,老師尚安排多次課程講座與學術研討會的參與:「全球新冠疫情下的台灣移工處境」、「企業併購與勞動法研討會」、「人工智慧與平台經濟下之勞動議題」、「權宜船、海上勞動政策與外籍漁工勞權保障工作坊」等為同學們輸入最新學術與社會發展資訊,會後【法律問題分析】作業則敦促同學們積極思辨與輸出。

期末報告撰寫與發表為本門課重點,由於大部分主題多屬近年新興的勞動法律議題,問題意識聚焦、報告撰寫經常面臨既有參考文獻不足而卡關的情形,除考驗學生融會所學與實際運用的能力外,亦幫助培養學術敏感度。老師更會適時與同學討論、提供意見,協助修正報告軌道與方向。期末發表之際,本門課修課生的多元背景(碩班生、律師、法務、主管、各行業從業人員)增添了交錯問答的深度與廣度,老師與同學們於報告後的反饋與意見提供都將成為後續研究的養分!

有別於過去單學個體勞動或集體勞動法時,礙於課程時數有限,較無法針對單一個案或議題進行全面的討論。該課程之開設與安排,即是給予學生一個很好的機會,針對前述重大議題,先清楚客觀的「認事」,再有體系的透過集勞與個勞法理「用法」,思辨「係古典或新興議題?」並能以整合性方式處理勞動法律議題。

非常推薦修畢「勞動法理論與實務」及「集體勞動法與勞動訴訟實務」等基礎課程的同學,選修該門進階課程,深化勞動法律議題的處理思維!或以本門課新興議題研討為開端,續行紮根勞動法的學習。

修課心得(三)

作者 : 何思瑩(陽明交大科技法律研究所專班學生)

在分別修習了邱羽凡老師開設的《集體勞動法與勞動訴訟實務》與《勞動法理論與實務》之後,對於勞工在集體勞動法再以及個體勞動法上的權益,有了初步的了解以及學習。由於本人出身自社會學背景,羽凡老師的課程不但不使人感到法律的生澀,反而能用有趣而且務實的說明方式,深入淺出,快速使同學進入到勞動法的脈絡當中。本學期再度選修邱羽凡老師開設的《勞動法新興議題與案例研析》,經過一個學期的學習,對於時下新興的勞動法議題有了更多掌握,使我感到獲益良多。

隨著時代的演進,新興科技出現帶來新的勞動形式可能,同時也帶來許多勞動關係的改變。這時候,如何以既有的勞動法體系,認識、定義,以及涵攝新型態的勞動事實,便會出現許多有爭議的地方,而這也恰好是這門課最有趣的切入之處。例如Uber、Foodpanda等新興平台的出現,也使得外送員的身份備受爭議,多數平台也皆透過宣稱外送員是獨立承攬者的方式,逃避雇主應盡的義務以及應提供給勞工的保障及福利。派遣形式的濫用,在日本法上也有相關的「偽裝承攬」、或「偽裝派遣」可供借鑒。目前台灣也已經有相應的修法,提高對於派遣勞工的保障。本堂課閱讀許多學者的文章,打開了比較法的視野,也更了解其他國家對於此類新興勞動型態提出的最新回應與解方,使同學們都能有更豐富的理論思考背景,得以回頭反省台灣目前現況。

本堂課程另一大重頭戲,就是今年元旦甫上路的「勞動事件法」的介紹以及相關實務應用。過往勞資若進入訴訟當中,往往因為舉證困難,資力不足,訴訟曠日費時,導致勞工怯於進入訴訟當中,放棄爭取應有的權益。勞動事件法立法初衷,就是為了平衡這些既有的難題,賦予勞工更多程序性的保障。因此,在勞動事件法當中,不僅擴大了勞動事件法適用的範圍,針對出勤、加班事實以及工資的認定,也做了舉證責任的合理調整,也減輕了勞工聲請保全處分的釋明義務,以及擔保金的負擔,並加速訴訟程序的進行。在課堂當中,羽凡老師也不斷以承攬、派遣或是其他新興型態勞工,是否能適用勞動事件法的議題,對我們進行腦力激盪,強化我們對勞動事件法的理解以及思考。

另外,本堂課也舉辦三次講座,邀請第一線的律師以及法律實務工作者,對於相關議題進行探討。第一場邀請到侯岳宏教授及傅柏翔教授,分別分享美國和日本不當勞動行為制度的借鏡,以及對台灣的啟示。第二場邀請到劉冠廷律師和翁瑋律師針對航空業罷工法律爭議與策略進行討論,可以聽到工會律師對於工會會員從罷工到簽訂團體協約以來的陪伴及支持。在今年元旦勞動事件法上路以後,在行政單位與法院都設置有調解制度之後,兩者之間的選擇適用有何不同效果,值得討論。本堂課邀請到李瑞敏律師,說明實務上法官在主持調解時帶來的各種不同策略與效果,令人感到收穫非常豐富。

最後,從去年開始,只要修習完《勞動法理論與實務》、《集體勞動法與勞動訴訟》兩門必修,再加上兩門選修課程,就可以獲得交大科法所的【勞動法學程證書】。推薦有志學習勞動法的同學累積修課並取得證書,一定會感到相當充實,成果豐碩。